中国再购至少10船美国大豆

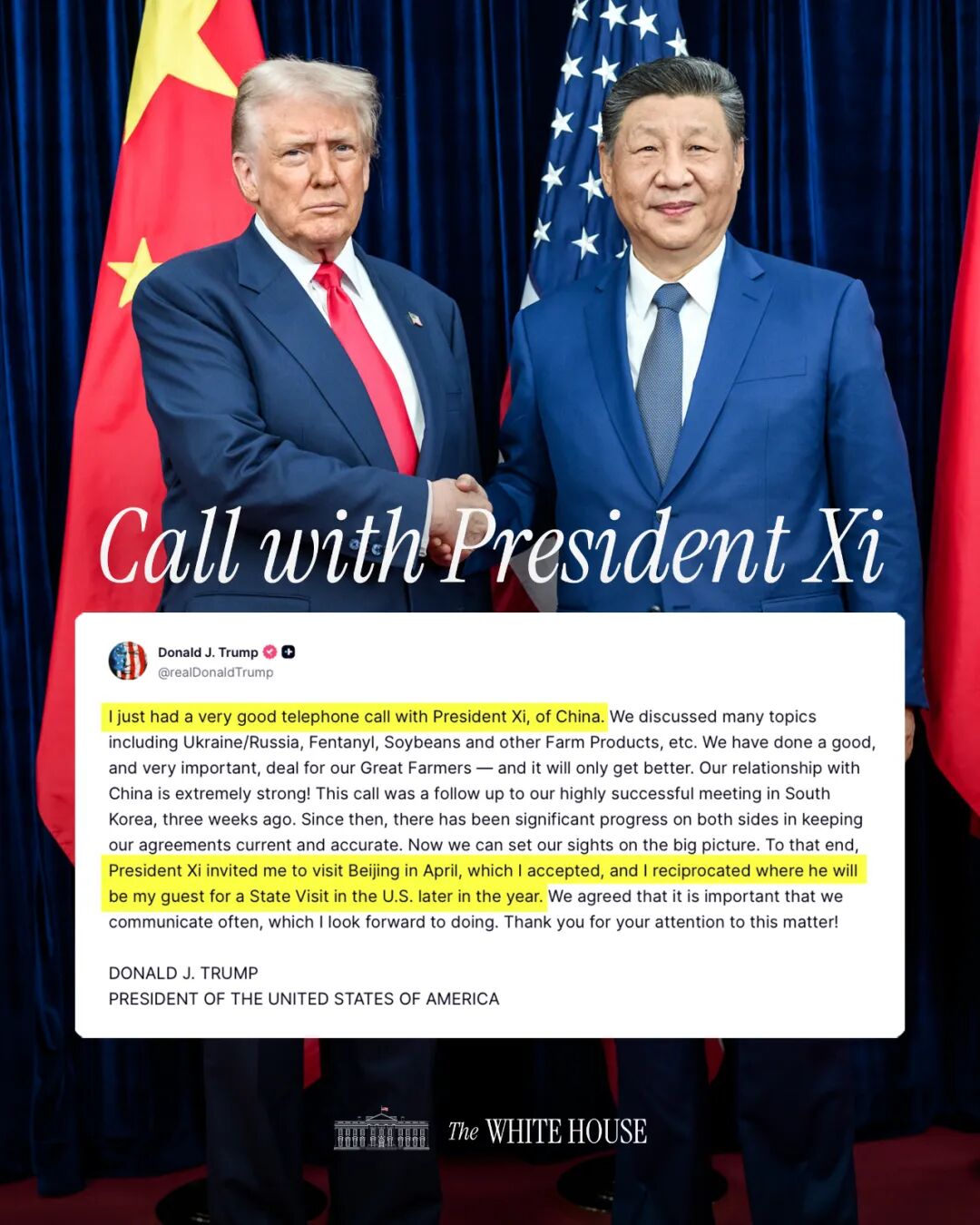

据路透社援引多名知情交易员消息,在美国总统特朗普与中国国家主席习近平于本周一通话之后,中国买家自周二以来已签署至少10船美国大豆采购合同,成交总额约3亿美元,装运期集中在1月。这批成交规模明显高于近期常规水平,被视为在中美贸易关系出现缓和后,中国对美国农产品采购加速的又一信号。

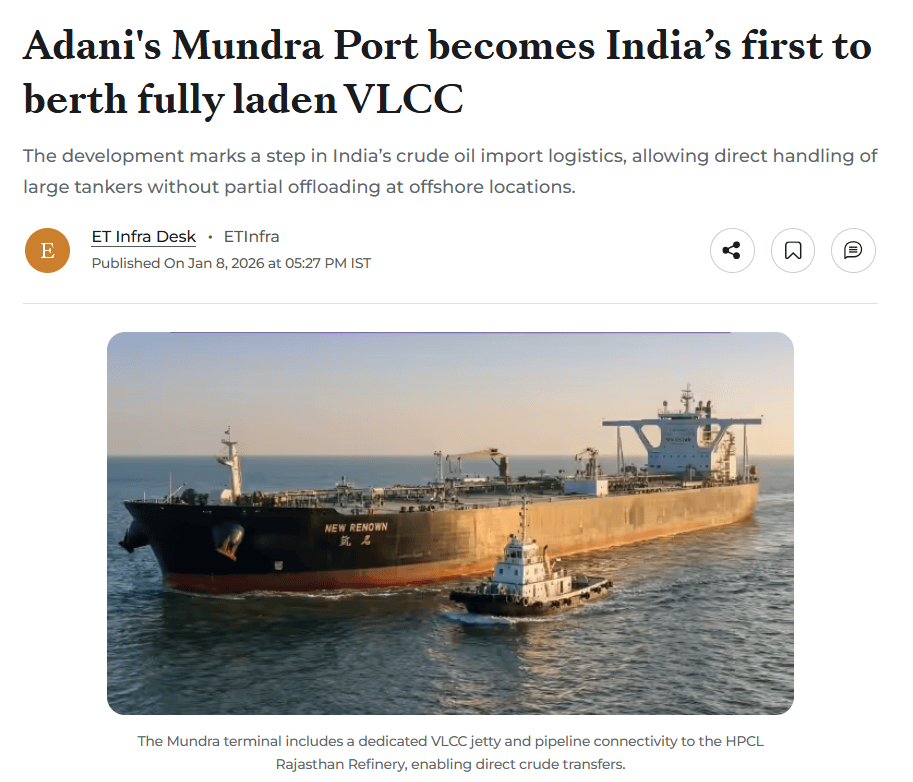

图片来源:美国驻华大使馆

至少10–15船、约3亿美元路透社报道,参与交易的两名交易员透露,中国买家本周共采购了约10至15船美国大豆,其中一位表示规模“约为12船”,另一位则估算为“10–15船”。按照每船约6万至6.5万吨计算,此轮采购总量大致在60万至近百万吨之间,以当前价格测算,货值约为3亿美元。

这些大豆将主要从美国墨西哥湾沿岸出口码头以及美国西北太平洋港口装运,计划在1月集中发往中国市场。对美国北美至亚洲的农产品出口航线而言,这一批次新增货盘将为年初的大豆运输带来一波放量,也为干散货运力,特别是巴拿马型、卡姆萨型船舶的排期和运价提供了一定支撑。

中国采购“提速”,价格高于巴西货源此次集中采购的时间点,紧随中美元首的一次通话之后。特朗普在通话后对外表示,中美关系“极其牢固”,并称其在通话中敦促中方加快并扩大对美国商品的采购,而中国领导人对此“基本同意”。从时间顺序看,本周自周二起集中达成的美国大豆采购合同,被普遍视为这次通话之后的直接跟进动作。值得注意的是,中国此番增购美国大豆,并非建立在“价格更具优势”的基础之上。路透社援引交易员报价称,从美国墨湾装运的美国大豆,对芝加哥期货交易所(CBOT)1月大豆期货合约的升水约为每蒲式耳2.3美元,从美国西北太平洋港口装运的大豆升水约为每蒲式耳2.2美元。而同期巴西大豆的升水水平约为每蒲式耳1.8美元,明显低于美国货源。北京咨询机构AgRadar创始人Johnny Xiang指出,在当前价差水平下,纯商业买家仍会尽量回避美国大豆,因为压榨利润并不理想,难以实现可观的经济回报。这意味着,如果没有政策性或战略性因素的考量,市场驱动的新增采购更可能继续偏向价格较为低廉的巴西供应。

贸易缓和延续:中资国企领衔采购

在此之前,受中美贸易摩擦和政治紧张影响,中国对美国大豆的采购一度明显降温,更多转向巴西等南美产区。随着今年10月下旬两国领导人于韩国举行会晤,双方经贸沟通出现回暖迹象,中美农产品贸易的节奏随之发生变化。

路透社援引美国农业部(USDA)数据称,自10月下旬以来,中国已经通过中粮集团(COFCO)等国有粮食贸易公司,累计订购近200万吨美国大豆。本周新达成的至少10船新单,则是在此前增购基础上的进一步延伸。

尽管如此,如果对比白宫此前对外宣布的数字——即中国将采购1200万吨美国大豆——目前已经落实的采购量仍有不小差距。美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)则在本周表示,中国对美国大豆的采购“进展在计划之中”,并援引一项协议称,未来三年半内中国将采购8750万吨美国大豆。

对航运与大宗贸易的潜在影响

从全球干散货运输市场的角度看,美国对华大豆出口的增减,历来是农产品航线需求的重要风向标之一。当前这一轮集中采购,意味着自1月起,美湾以及美国西北太平洋港口至中国的农产品航线将迎来一波集中装运,高峰期船期排布将趋于紧张。对于相关航线上的巴拿马型、卡姆萨型散货船运价,预计也将带来一定支撑。

与此同时,在南美新季大豆集中上市之前,美国通过抓住时间窗口向中国出口大豆,有望在短期内稳住在华市场份额。从更宏观的大宗贸易格局来看,中美关系在农产品领域出现的这轮“加单”,也可能对全球粮食、油籽贸易的流向和结构产生连锁反应,使美国、巴西等主要大豆出口国在对华供应上的竞争更加立体化。

在中美经贸关系的更大背景下,此次至少10船美国大豆的新增采购本身并不足以改变整个贸易格局,但释放出的信号颇为明确:即便在价格存在不利差距、压榨利润承压的情况下,中国仍按照政治与经贸沟通的节奏,对美大豆保持一定规模的执行性采购。这不仅是一次单纯的农产品贸易行为,也被视为双方在“缓和—落实”路径上迈出的一个具体步骤。

对于航运业和大宗商品市场而言,接下来值得关注的,将是后续中美双方是否公布更明确的采购进度安排,南美大豆上市后贸易流向的再平衡,以及在大豆之外,是否会有更多大宗商品被纳入类似的“执行性采购”框架之中。