全球首艘远洋游弋式养殖工船“浙岱渔养60001”正式交付,老旧船舶改造为航运业提供新思路

据舟山发布消息,2025年7月20日,全球首艘大型远洋游弋式通海型养殖工船——“浙岱渔养60001”号在河北秦皇岛山海关的船厂码头正式命名并交付使用。这艘船的诞生,不仅标志着中国在海洋经济和高质量发展领域的突破,也为航运业的老旧船舶再利用提供了创新思路。

独特设计与技术创新

“浙岱渔养60001”船由舟山的森海牧歌(浙江)海洋科技有限公司投资改建,并拥有超过20项国内外专利。船长224.9米,型宽32.2米,型深18.5米,船体设计巧妙,配备7个养殖舱,其中5个为“通海舱”,总养殖水体容量达到8万立方米,相当于200个深水网箱。该船的设计理念,推动了深远海养殖进入“通海时代”,并为全球养殖业带来了巨大的潜力。

在船体内部,五个独创的“通海舱”采用24小时海水循环系统,通过自然波浪能的利用形成换水体系,确保鱼群在“准野生”环境中生长,从而减少“颠晕”造成的死亡率,显著降低运营成本。

同时,这艘船搭载的智能管理系统实时监控水温、溶氧量等养殖环境参数,精准控制投喂、自动起捕,并进行灾害预警,为海上养殖提供全方位智能化支持。

“浙岱渔养60001”号船上“会呼吸的养殖舱”。记者 潮新闻 郑元丹 摄

预计这类养殖工船的年产值可达到1.2亿元,而大西洋鲑鱼等高价值养殖品种的生产周期也有望大幅缩短,养殖效益将提升至少一倍。

据悉,该船交付后将驶向山东海域养殖马面鲀,计划通过南北转场实现一年三季高效养殖:夏季在山东海域,其他季节转战浙江、福建、广东、海南海域。工船会跟着水温走,夏季水温超24℃就北移,冬季低于18℃就南迁,始终把水温稳定在14℃至28℃的黄金区间。

老旧船舶改造与绿色航运

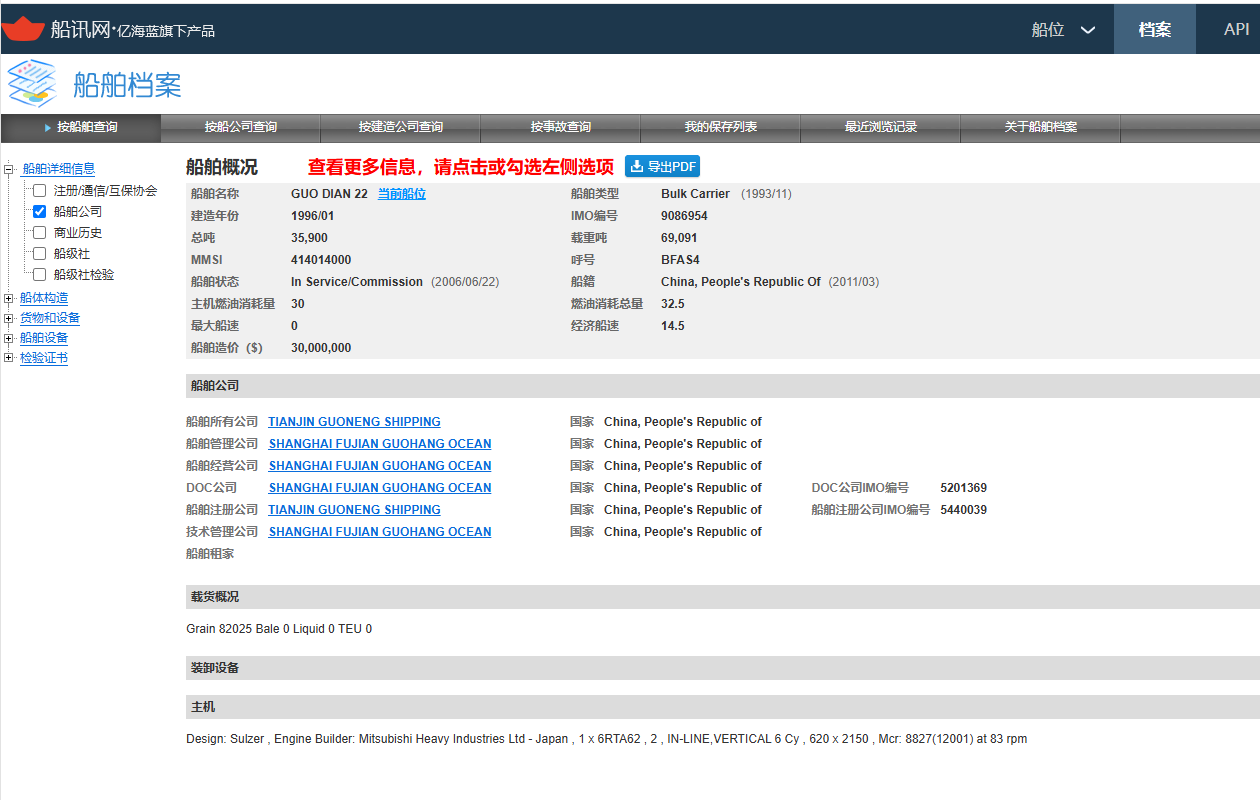

“浙岱渔养60001”号的另一大亮点是它的改造基础,根据船讯网为信德海事网提供的资料显示,这艘船此前是一艘名为“国电22”的老旧散货船,建造于1996年(船龄近30岁),是一艘6.9万dwt巴拿马型干散货船舶。通过将传统的散货船改造为养殖工船,延续了船舶的使用寿命,并将其重新投入到新兴行业中,为航运业解决老旧船舶的处置问题提供了一个创新的案例。

“这船是由巴拿马型散货船改造的,既保留了远洋船舶的抗风浪本事,又装了智能养殖‘大脑’。”森海牧歌董事长潘拥军介绍,改造时特意保留了原船的结构强度,实现了精准控制养殖环境,解决了封闭式工船能耗高、控水难的老问题。改造的模式也实现了资源再利用,大幅降低建造成本。

具体而言,根据森海牧歌的董事长潘拥军介绍,通过这一改造模式,每立方米养殖水体的投资成本减少了七成。

值得一提的是,未来,森海牧歌还计划将继续改造 3艘17万到20万吨的远洋货船,布局打造全产业链。

航运业新机会:老旧船舶的绿色再利用

作为国内首艘大型游弋式养殖工船,“浙岱渔养60001”船的成功交付,不仅意味着海洋养殖行业迎来新机遇,也为航运行业提供了一个全新的方向。通过对老旧船舶的再利用,不仅有效地解决了老旧船舶的淘汰问题,还为绿色环保的海洋产业注入了新的活力。

据业内专家估算,中国目前有超过1500艘适合改造为养殖工船的老旧船舶。这些船舶在经过专业改造后,不仅能为海洋养殖产业提供强有力的支撑,还能够为航运企业带来可观的经济回报,预计未来这一“蓝色产业”有望达到千亿级市场规模。

“浙岱渔养60001”船的交付不仅是中国航运业的一次技术突破,也为全球航运业提供了借鉴经验。老旧船舶的绿色转型与再利用,是航运业迈向绿色发展的一个重要步骤,随着更多企业投入到这一领域,未来的航运市场将充满更多环保、高效的创新方案。

总的来说,这艘全球首艘远洋游弋式养殖工船“浙岱渔养60001”号的成功交付,标志着老旧船舶再利用的成功实践,同时为航运业提供了一个绿色转型的范例。通过创新的设计与改造,这类老旧船舶不仅能够延长使用寿命,还能创造出全新的产业价值。未来,这一模式将为航运业的可持续发展开辟出一片广阔的蓝海。

资料及图片来源:舟山发布、潮新闻