二氧化碳捕集、利用与封存(CCUS)是指将CO2从能源利用、工业过程等排放源或空气中捕集分离,并通过罐车、管道、船舶等输送到适宜的场地加以利用或封存,最终实现CO2减排的技术手段。碳捕集、利用与封存是助力实现《巴黎气候变化协定》和《格拉斯哥气候公约》的重要技术,在能源转型框架内,可通过现有的技术实施,以较经济的方式实现二氧化碳限值排放,将在应对气候变化方面发挥越来越重要的作用。

01什么是碳捕集

CO2捕集技术是指利用吸收、吸附、膜分离、低温分馏、富氧燃烧等技术将不同排放源的CO2进行分离和富集的过程,是CCUS技术发展的基础和首要条件。

常见的碳捕集系统由烟气预处理系统、吸收、再生系统、压缩干燥系统、制冷液化系统组成。如在吸收塔内复合溶液与烟气中的二氧化碳发生反应,将二氧化碳与烟气分离;其后在一定条件下于再生塔内将其生成物分解,从而释放出二氧化碳,二氧化碳再经过压缩、净化处理、液化,得到高纯度的液体二氧化碳产品。

在海运方面,行业也已开展脱硫塔内利用碱剂量含量进行碳捕集的研发工作,将成为海运减排的一个重要途径,其经济性也将为船东现有船舶改造保持市场竞争力提供新的选择。

02哪些场合可以碳利用

碳捕集技术可广泛应用于电力、钢铁、煤化工、水泥等大型排放源领域,可以促进难减排行业进行深度减排。二氧化碳的工业用途也非常广泛:在机器铸造业,二氧化碳是添加剂;在金属冶炼业,特别是优质钢、不锈钢、有色金属冶炼,二氧化碳是质量稳定剂;在陶瓷搪瓷业,二氧化碳是固定剂;饮料啤酒业,二氧化碳是消食开胃的添加剂;做酵母母粉,二氧化碳是促效剂;在消防事业,二氧化碳是灭火剂。

在提倡减碳、降碳的今天,二氧化碳又有了新用途,取代水蒸气来驱动发电机发电。我国自主研发建造的国内首座大型二氧化碳循环发电试验机组在西安华能试验基地已正式投运。

03如何进行碳封存

CO2地质利用与封存技术是指通过工程技术手段将捕集的CO2地质利用或注入深部地质储层,实现与大气长期隔绝的技术,其中封存技术包括陆上封存和离岸封存两种方式。挪威对离岸封存项目开展了较为深入的研究和开发。

挪威“北极光”项目

挪威“北极光”项目于2019年率先开展了近海碳封存的技术开发。该项目利用油气液化及油田加压填注原有经验,将从能源回收焚烧炉和水泥厂等工业来源捕集的二氧化碳,通过液化、管道运输至码头二氧化碳接收站,然后由船舶接收并将其注入Oseberg油田,最终永久封存在海床以下2600米地质层,实现完整的碳捕集与封存价值链。该项目第一阶段计划每年向油田输送150万吨液化二氧化碳,于2024年投入使用,未来年输送量或达500万吨。

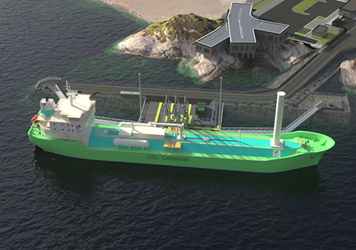

挪威“北极光”项目二氧化碳专用运输船

挪威“北极光”项目碳捕集封存设计

“海星圣母”项目

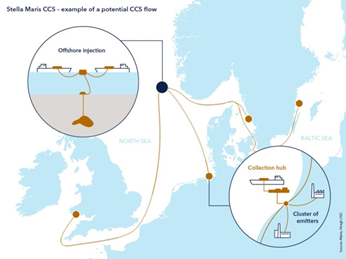

挪威阿尔特拉基础设施公司设计的“海星圣母”项目借鉴“北极光”项目的管道和终端经验,研究开发了海上固定或浮式加注单元。采用三至四艘动力定位的专用液化船从码头终端接收捕集的液化二氧化碳,将其运输至近海通过加注单元注入海井。该加注单元无人值守且无电力供应,工作时由船舶为加注单元供电。

“海星圣母”碳捕集及封存项目应用场景

04催生的船舶载运新业态

二氧化碳的船舶载运现在主要以中等压力运输为主,如运输食品或酒水的小规模船舶应用较多。低压运输系统可以获得更大的货物容量和船载能力,随着碳捕集、封存市场的发展,液化二氧化碳运输船的选用将更加兼顾运输规模、安全性能和经济效益。“北极光”项目也涵盖了二氧化碳低压运输船的设计开发,设计方面主要关注了船舶货舱及装卸系统、材料选择、试验模拟、调节及液化等具体问题,预计2023年建造完成。

05中国碳捕集、利用与封存进展

中国早在“十二五”时期就已经开展了碳捕集、利用与封存的规划布局。我国《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》明确将CCUS技术作为重大示范项目进行引导支持。

根据科技部向全国征集CCUS示范项目结果,我国已投运和建设中的CCUS示范项目达49个,主要集中在华东及华北地区。其中已建成38个CCUS示范项目,累计注入封存CO2超过200万吨。目前报道的国内规模最大的CCUS项目设计产能已达300万吨,其中首期建设的10万吨/年二氧化碳捕集与利用示范项目预计今年9月正式投产。国内小规模示范项目已达到一定应用,但是国内CCUS管网优化和集群枢纽两类技术仅处在中试阶段,限制了我国CCUS大规模示范工程的开展和集成优化技术发展。

据统计,全球规划、在建和运行中的商业化CCUS设施的数量达到135个,比2020年增加一倍以上,全部建成后每年可捕集CO2约1.5亿吨。中国在CCUS系统建设方面已经有一定的技术和应用基础,未来还应在构建面向碳中和目标的CCUS技术体系、推进CCUS全链条集成示范及商业化应用进程、加快CCUS技术管网规划布局和集群基础设施建设和完善法律法规体系方面继续加大技术研发、资金投入和系统布局,多措并举促进碳中和、碳达峰目标顺利实现。

信息来源:全国能源信息平台、DNV船级社

12-21 来源:张恩瑜 船舶技术法规研究中心

08-19 来源:连云港海事

04-03 来源: China PSC

04-12 来源:丁一文 邹 婕 世界海运

08-04 来源: 国际海事研究中心

06-18 来源:连云港海事

03-12 来源:信德海事网

01-18 来源:张云嵩、严青 造船技术与海洋平台

03-21 来源:信德海事网

10-16 来源:林新通 世界海运