2025年10月17日,国际海事组织(IMO)海上环境保护委员会第二次特别委员会会议(MEPC-ES 2)上,被受瞩目的有关“IMO净零框架”的MARPOL附则VI修正案未能按原计划完成投票,会议以“暂停审议修正案通过事项一年”的结果结束。

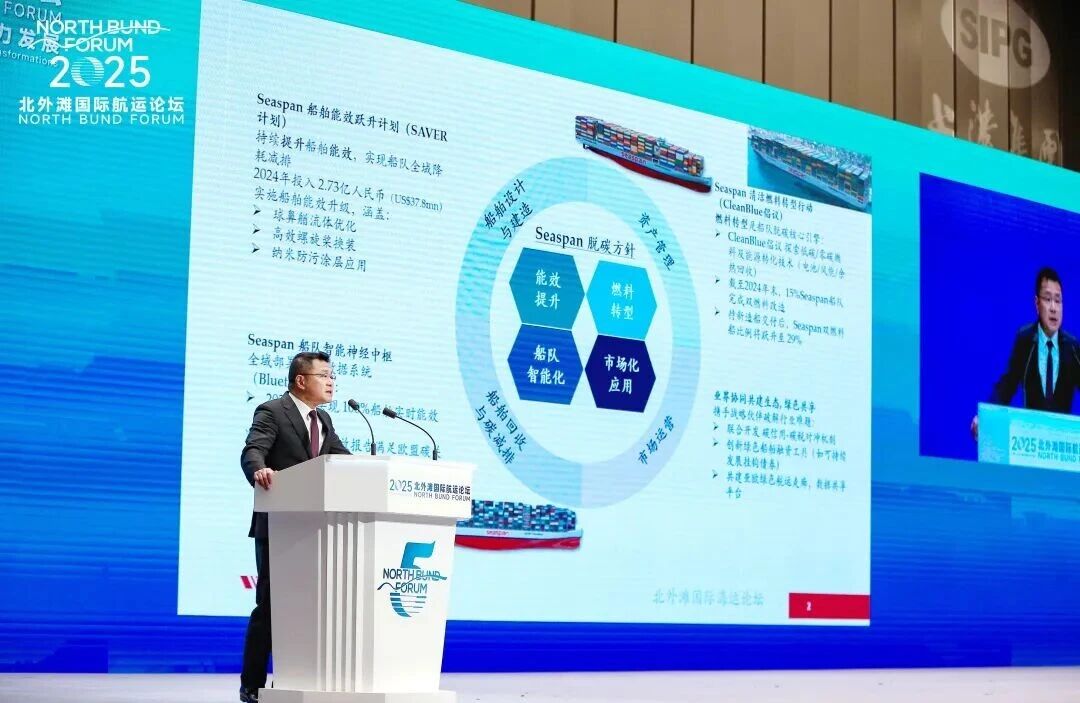

10月19日下午,“2025北外滩国际航运论坛”期间,由中国远洋海运集团、上海国际港务集团承办的“2025北外滩国际海运论坛”上,塞斯潘公司董事长、总裁兼首席执行官 陈兵 发表了题为《绿色脱碳转型路上的愿景、实践与协同》的主题演讲。

| IMO搁浅后的启示:在不确定性中寻找确定性

陈兵开篇就直言,当前国际形势“风云变幻,航运又被推到了风口浪尖”。他提到:“如今,我们整个产业都陷入了一场前所未有巨大的不确定之中,国家竞争、贸易走向、红海绕航、燃料选择这些关键要素交织在一起,像一个大风暴把航运完全笼罩。”

前几天IMO净零框架投票结果的“难产”,更加剧了上述的不确定性。

但他并未因此悲观,而是引用中远海集运的一句话作为回应:“我们要在不确定性中提供确定性。”在他看来,这句话代表着一种深层的行业共识——航运企业不应被政策摇摆所裹挟,而应从可控范围出发,稳扎稳打地构建自身的可持续能力。“我的解读就是从我们能做的做起,从小事做起,为行业发展做力所能及的贡献。”

谈到行业出路时,陈兵特别强调现有船队的重要性。他指出:“世界上有92%的船队在使用传统燃料,全球集装箱船队平均船龄约为14年,仍有较长使用寿命。”在这样的结构下,“如何让占绝大多数仍在运营的船舶有机会搭上绿色低碳的东风,无疑是行业领导者们更需要重视的问题。简言之,船舶改造是更紧迫、更务实、更经济,且更有社会责任意识的绿色减碳方式。”

他举例提到,一家全球班轮巨头“近期宣布启动200艘箱船改造项目”,通过更换螺旋桨和球鼻艏、安装余热回收和轴带发电系统等手段,提高燃油效率与舱位利用率,并显著减少温室气体排放。另一家欧洲班轮公司也已启动甲醇双燃料改造项目,而中远海集运“也在积极推进各类技术设备的改造和升级”。

陈兵认为,这类项目的意义远不止节能降碳,更在于“为仍在航的每一条船创造其达到绿色低碳上限的机会”,从而“延长经济性使用寿命”。他提出,应通过技术标准化与工程模块化,实现改造的规模化与复制化:“只有降本增效,发挥规模效应,才能真正从我做起,把自身的确定性导入行业不确定性,维护行业健康发展。”

他还特别呼吁上下游产业链形成理性合作:“我希望和我们的客户、同行能一起继续加大在改造船方面的研究和投入,在绿色减碳的道路上不放弃任何一条已运营船舶,同时期待主机供应商、零配件供应商、船厂能理性健康看待改造船业务。”在他看来,只有当行业在改造链条上实现价值共创,航运业才能真正“从我做起”,以务实行动巩固可持续发展的底座。

| 少些押注,多些耐心:以确定性积蓄未来竞争力

在IMO净零框架投票“搁浅”后,行业对燃料路线的未来更加迷茫。陈兵直言:“刚刚被搁置延期的IMO净零投票无疑增加了燃料的不确定性。”但他随即补充,“尽管此次IMO的投票一定程度延缓了这一进度,但是我想表达的是长远来看新能源是国家政策层面应该支持的发展方向,也应该是航运绿色低碳的最终发展方向。”

他分析称,新能源不同于石油的“开采逻辑”,而是“生产出来的能源”。凭借光伏、风电、化工与农业的产业链协同,中国已经具备“比欧洲便宜一半的价格生产绿醇”的能力,这为未来绿色能源供应提供了坚实基础。“虽然相较于传统燃料,新能源在价格、产能、热值等方面仍有差距,目前尚不存在规模化替代的可能,但几乎所有业界同仁都坚信,中国是有可能大规模生产出有经济效益的绿色能源的国家。”

不过他同时提醒行业,短期内应保持理性与耐心。“风浪越大鱼越贵,但如果风浪太大,鱼就没了。”这句形象的比喻,正体现了他对当下复杂格局的冷静判断——企业不应在燃料路线尚未明朗时盲目押注,而应“做好自己,迈小步,不停步”。陈兵强调:“拥有改造能力并有实践经验,是我们可以带来的确定性。”这种能力既是面对政策波动的缓冲垫,也是未来技术成熟时的加速器。

陈兵分享了Seaspan的做法:从2013年开始,Seaspan开启了SAVER节能项目,截至今天,已经投资了2.3亿美元对86艘船舶进行了超552项节能升级和技术改造,同时计划再投资约2亿美元,开展85项节能升级改造,其中涉及5艘甲醇双燃料改造。其中船舶改造涉及四大类,包括:

● 提高燃料有效性,确保,跑相同的航程烧更少的燃料

● 优化装载,确保,相同的船型能达到最大的装载

● 绿色燃料和减排,包括双燃料改造和岸电系统升级

● 数字化智能升级,包括自动生成EU-ETS合规报告,确保我们满足环保法规要求。

“从船舶设计到运营到改造,我们始终同客户一起商议决策,从不投机造船,不盲目扩张,致力于现有船舶的节能改造和技术升级。”

在他看来,这种基于真实需求和技术实力的合作模式,正是“在不稳定的时局中实现可持续发展”的关键。