十大新华·波罗的海国际航运中心榜单出炉!全球航运格局稳中有变,绿色与智能成为新风向

2025年7月11日,《新华·波罗的海国际航运中心发展指数报告(2025)》正式发布,2025年全球十大国际航运中心城市排名新鲜出炉。排名结果显示,全球航运中心格局在总体稳定的基础上正在发生深层嬗变,绿色转型、服务升级与数字化能力成为新一轮竞争的关键变量。

十大航运中心出炉:传统强者巩固地位,新兴力量加速崛起

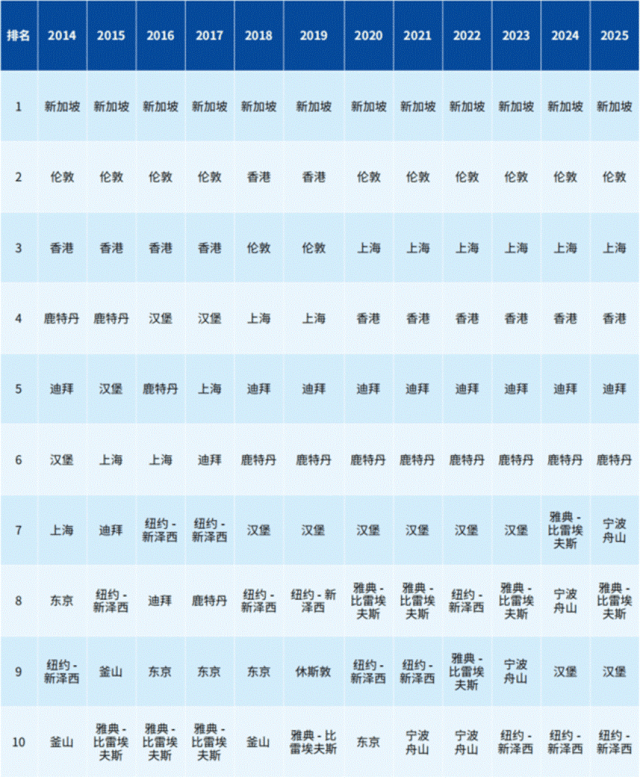

本年度排名前十的国际航运中心城市分别是:新加坡、伦敦、上海、香港、迪拜、鹿特丹、宁波舟山、雅典—比雷埃夫斯、汉堡、纽约—新泽西。

2025年十大国际航运中心排名一览表(新华·波罗的海指数):

其中,新加坡连续第十二年蝉联全球第一,伦敦与上海继续分列第二、第三,香港位列第四。迪拜、鹿特丹、雅典、汉堡等传统港口城市继续展现强劲竞争力,而宁波舟山作为新兴代表城市,凭借在港口条件与航运服务方面的持续突破,五年内四度进位,跻身全球第七位,成为本次榜单中的最大“黑马”。

权威评价体系:综合评估全球43个航运城市

“新华·波罗的海国际航运中心发展指数”自2014年设立以来,已连续发布十二年,由新华社中国经济信息社联合波罗的海交易所共同编制。该指数基于全球43个主要航运中心城市,在“港口条件”“航运服务”和“综合环境”三大一级维度下的16项二级指标,进行系统性量化评估,广泛应用于政策制定、行业规划与学术研究。

●港口条件包括吞吐能力、码头设施、港口网络等基础设施建设水平;

●航运服务涵盖航运金融、法律仲裁、保险服务、信息化水平等专业服务能力;

●综合环境则衡量营商环境、政策支持、地缘区位与可持续发展潜力。

这一指数已经成为国际航运界广泛认可的衡量标杆,也反映了航运强国在新时代所需具备的综合能力。

图为2014-2025年全球航运中心排名前十

全球趋势透视:格局趋稳但变革深刻

2025年排名揭示了以下几大趋势:

1. “头部格局”稳定,服务分野明显

新加坡、伦敦、上海等城市长期位居前三,显示出其在港口管理、航运服务、法律金融配套等全链条服务能力上的绝对优势。但不同城市间的领先优势也在发生变化。例如,上海与伦敦的得分差距已由2021年的0.38分缩小至2025年的0.01分,体现出新兴中心对传统强者的持续逼近。

2. 新兴力量崛起,多极化格局渐成

宁波舟山在吞吐量、航线密度及基础设施方面持续领先,并不断提升服务能力,成为全球排名第七的国际航运中心。与此同时,汉堡、雅典、迪拜等城市也通过绿色转型和枢纽再定位巩固了在区域和全球航运网络中的重要地位。

3. 航运服务仍是短板,提升空间广阔

数据表明,航运服务能力已成为决定城市综合排名能否“破圈”的关键指标。除新加坡与伦敦长期稳居该项指标前列外,多数港口型城市在法律、仲裁、保险、数字治理等领域与国际一流水平尚存差距,说明“硬件领先”不等于“软实力强大”。

4. 智能化与绿色化成为发展主轴

AI、大数据、区块链等技术加速渗透至港口调度、船期管理、能效分析、风险控制等关键环节。绿色低碳方面,多地正竞相打造清洁燃料加注中心,航运脱碳成为不可回避的战略课题。例如,欧盟“航运纳入碳市场”政策正式落地,引发全球范围内绿色船舶、碳资产交易等新业态的迅猛发展。

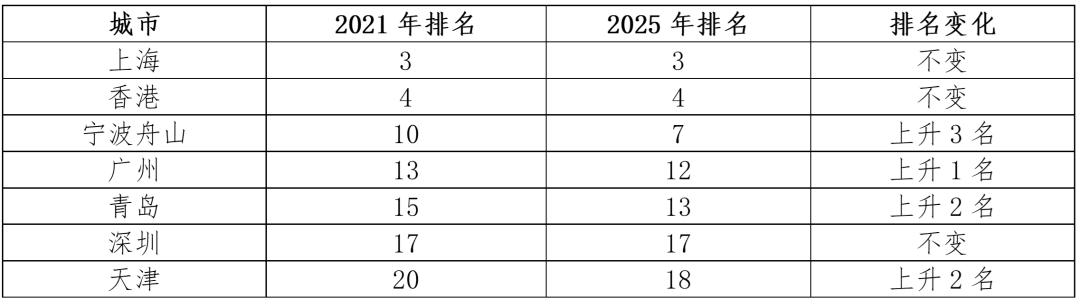

图为“十四五”期间中国主要航运中心排名变化

中国港口群表现:头部稳固,整体跃升

中国共有七个城市进入全球前二十,分别为:上海(第3)、香港(第4)、宁波舟山(第7)、广州(第12)、青岛(第13)、深圳(第17)、天津(第18)。其中宁波舟山、广州、青岛、天津的排名较2021年均有上升,显示出中国港口群“头部有突破、中部有进位”的集体向上态势。

“十四五”期间,中国港口在加强基础设施建设、提升航运服务能级、强化绿色能力等方面取得显著成效。以上海为例,其在港口吞吐量持续领跑全球的基础上,进一步推动航运金融、保险、仲裁、数字化建设融合发展,已初步构建起“硬件+软件”双支撑的综合优势格局。

但从航运服务排名看,除上海和香港外,多数中国城市仍落后于其总体排名,凸显高端服务体系建设仍是未来发展的重点方向。

图为2025年中国主要港口总体排名和航运服务排名

展望未来:竞争将聚焦于“智慧+绿色”体系构建

报告最后指出,全球航运中心之间的竞争已从传统的货运规模竞赛,转向以服务质量、绿色低碳能力、数字治理水平为核心的新赛道。谁能在绿色转型与数字重构中占据先机,谁就可能在下一阶段成为全球航运体系中的关键枢纽。

此外,指数编制方也强调,国际合作依旧是推动行业高质量发展的重要保障。无论是绿色燃料技术的标准共建,还是航运保险、碳交易等制度层面的协调合作,全球港口与航运中心之间的开放共享将成为下一轮增长的重要基础。